・ 長さ寸法(平行寸法/回転寸法)の測定値を取得する

長さ寸法の測定値は、グループコード42を調べればわかります。

しかし、この値は丸められていて正確ではないようです。

これは、誤りでした。

エンティティーデータの数値は丸められて表示されますが、内部的には十分に信頼できる制度で保持されています。(2005/06/04修正)

必要ないけど、定義点から再度取得してみました・・・・(^^ゞ

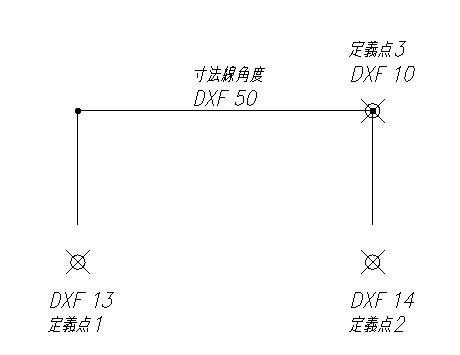

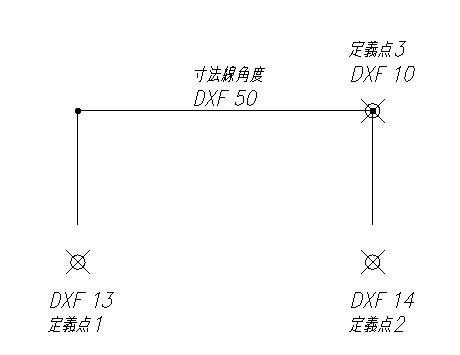

平行寸法は、定義点1と定義点2の距離を取得すればよいのですが、回転寸法はかなり面倒・・・・(~_~;)

DXF13→DXF14のベクトルを、寸法線の方向ベクトルに正射影して、その長さを取得します。

(defun Jo_dim_len ( / )

;**********************************************************************************;

;サブルーチン (選択した寸法の計測値);

(defun Jof_dim_dist ( v_0 e_13 e_14 / )

(Jof_v_len (Jof_v_orth v_0 (mapcar '- e_14 e_13)))

)

;************************************************************************************;

;サブルーチン ベクトルの長さを返す

(defun Jof_v_len (

v;ベクトル;

/ )

(sqrt (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (expt x 2)) v)))

)

;************************************************************************************;

;サブルーチン ベクトルの内積(inner product)

; 2ベクトルが直交する場合 0 となる

(defun Jof_v_inp (

v1;ベクトル;

v2;ベクトル;

/ )

(apply '+ (mapcar '* v1 v2))

)

;************************************************************************************;

;サブルーチン 正射影ベクトルを返す

; v2のv1への正射影ベクトルを取得

(defun Jof_v_orth(

v1;ベクトル;

v2;ベクトル;

/ v3 )

(setq v3 (/ (Jof_v_inp v1 v2) (expt (Jof_v_len v1) 2)))

(mapcar '(lambda (x) (* v3 x)) v1)

)

;**********************************************************************************;

;サブルーチン (選択した寸法の寸法線の方向ベクトル);

(defun Jof_v_0 ( ed / e_13 e_14 e_50 e_14a e_14b)

(setq e_13 (cdr (assoc 13 ed)))

(setq e_14 (cdr (assoc 14 ed)))

(setq e_50 (cdr (assoc 50 ed)))

(if (= 1 (logand (cdr (assoc 70 ed)) 1)) ;平行寸法なら ;

(mapcar '- e_14 e_13)

(progn

(setq e_14a (polar e_14 e_50 1))

(setq e_14b (polar e_14 e_50 -1))

(if (> (distance e_13 e_14a)(distance e_13 e_14b))

(polar '(0 0 0) e_50 1)

(polar '(0 0 0) e_50 -1)

)

)

)

)

;**********************************************************************************;

;メインルーチン

(setq ed (entget (car (entsel "\n長さ寸法を選択"))))

(setq d_len (Jof_dim_dist (Jof_v_0 ed) (cdr (assoc 13 ed)) (cdr (assoc 14 ed))))

(princ (strcat "\n長さは" (rtos d_len)))

(princ)

)